1996 - 1998

Meine Zeichenfläche ist Überall

Gespräch zwischen Maria Elisabeth Prigge und Barbara Wally am 8. Dezember 1999.

Beginnt mit diesen ortsbezogenen Installationen ein neuer Abschnitt deiner Arbeit?

Nein, ich sehe diese Arbeiten als eine Bereicherung an, eine Erweiterung meiner Tätigkeit.

Diese situativen Arbeiten entstanden spontan vor Ort, sie hatten (außer der Grazer Installation) kein Publikum und wurden bald wieder demontiert. Es sind daher bisher unsichtbare Werke, die auch nicht mehr existieren. Steht dies nicht im Widerspruch zu deinem bisherigen Agieren im Kunstbetrieb?

Ich war übersättigt vom Ausstellungsbetrieb. Das immer gleiche Ritual vom Aufbau über Vernissage bis zum Abbau hat mich gelangweilt. Bei diesen Projekten, bei denen kein „Werk“ übrigblieb, das später an einem anderen Ort gezeigt werden konnte, hatte ich das Gefühl, das mache ich nur für mich, nur zu meiner Freude. Diese Arbeiten sind spontan entstanden, es gab keine Planungs- und Vorbereitungsphase im Atelier, sondern Vorgefundenes hat mich erst zu diesen Arbeiten inspiriert.

Die erste dieser drei Installationen entstand auf Fuerteventura. Die Insel ist dir seit längerem bekannt und ich weiß, daß manche deiner graphischen Zeichen sich von visuellen Erlebnissen auf der Insel herleiten. Wie würdest du deine Beziehung zu Fuerteventura charakterisieren?

Seit 15 Jahren arbeite ich auch auf Fuerteventura. Erst allmählich wurde mir bewußt, wieviel Einfluss diese karge Insellandschaft auf meine Arbeit hatte. Die Reduzierung in Form und Farbe, die seit Jahren meine Arbeit kennzeichnet, ist das Ergebnis dieser Aufenthalte und der Auseinandersetzung mit dem Alleinsein.

War der Reduktionsprozeß in deiner Arbeit nicht vielmehr die Folge von Denkprozessen? Die Beschränkung auf Weiß und dieses intensive – zum Versinken tiefe – Carborundumschwarz und die Konzentration auf ein knappes Zeichenvokabular eröffneten dir die Möglichkeit, Gleichgewicht und Labilität, Materie und Nichts, Dynamik und Erstarrung in ein Wechselspiel zu setzen. Was mag das mit Fuerteventura zu tun haben?

Ich meine das Alleinsein in kultureller Hinsicht. Bevor ich nach Fuerteventura kam, war Meer für mich Mittelmeer, und den Spuren der Kulturvölker an den Küsten kann man nicht entkommen. So schön und interessant das ist, für den Künstler ist das aber auch eine Belastung.

Auf Fuerteventura ist nichts dergleichen zu finden. Das war anfangs fast ein Schock für mich. Die Steine dort – und es gibt jede Menge herumliegender Steine – waren nicht griechisch oder römisch, es waren ganz einfach nur Steine. Ausgespuckt von Vulkanen. Da ist mir klar geworden, hier bist du ganz auf dich gestellt, das ist der Ort, wo du dich finden kannst. Die Idee, dort eine Ausstellung nur für einen Tag und nur für mich zu machen, kam spontan. Ich habe kleine Ölbilder, an denen ich dort gerade gearbeitet habe, Fundmaterialien und schwarzen Filz ins Auto gepackt und bin herumgefahren, um mir ein geeignetes Objekt auszusuchen. Die alten, verfallenden Gebäude hatten Atmosphäre, manchmal gingen Innenraum und Außenraum ineinander über, wenn das Dach gefehlt hat oder eine Außenwand, das hat mich gereizt.

Das geeignete Objekt war aber dann doch kein geschichtsloser Ort, sondern ein Kulturdenkmal, ein verfallenes Kloster, das dir eine imaginäre Wiederherstellung abforderte. Du hast diese Arbeit Miguel de Unamuno gewidmet. Hat das mit deiner Vorliebe für E. M. Cioran und die Existenzialphilosophie zu tun?

Es war nicht das Werk Unamunos, sondern sein Schicksal, das mich dazu gebracht hat, ihm diese Arbeit zu widmen. Unamunos Schicksal hat mich betroffen gemacht: Ein international angesehener Dichter und Philosoph, Rektor der Universität Salamanca, wird im Alter von 6o Jahren nach Fuerteventura verbannt, weil er wiederholt die Militärdiktatur kritisiert hat. Das war 1924.

Die Häuser, die ich ausgewählt habe, liegen im Norden der Insel, nicht weit vom damaligen Domizil Unamunos. Einige davon hat er sicher auf seinen Ausflügen gesehen.

Die zweite Installation hast du im Kontext einer Ausstellung bei den Minoriten in Graz geschaffen.

Sie entstand sozusagen als spontane Zutat zu einer konventionell gehängten Ausstellung im reichlich dekorierten Treppenhaus. Du hast dich kurzfristig entschlossen, Zeichnungen aus schwarzem Filz an die Wandstücke zwischen den Fenstern zu applizieren. Wie bist du auf Filz als Zeichenmaterial gekommen?

Rektor Josef Fink hat meine erste große Ausstellung mit Druckgrafik und Zeichnungen in Österreich gezeigt. Außer den Galerieräumen stellte er mir auch den barocken Treppenaufgang zum Minoritensaal zur Verfügung. Dieser Raum war eine Herausforderung für mich. Wie ich schon sagte, hatte ich die „White Cubes“ satt – mich mit dieser Architektur auseinanderzusetzen, war spannender.

Der schwarzen Filz hatte dieses intensive stoffliche Schwarz, das ich so gerne verwende. Ich habe ihn in schmale Streifen geschnitten und als mein Zeichenmaterial verwendet. Beim Abmontieren lösen sich die Zeichen auf, es bleiben nur die Filzstreifen. Es lag mir daran, den Ornamentgedanken aufzugreifen. Die Zeichen, die ich an die Wand genagelt habe, schienen durch den Raum zu schweben, sie wirkten trotz ihrer Größe leicht, eigenständig – und sind doch mit den vorhandenen barocken Elementen eine Verbindung eingegangen.

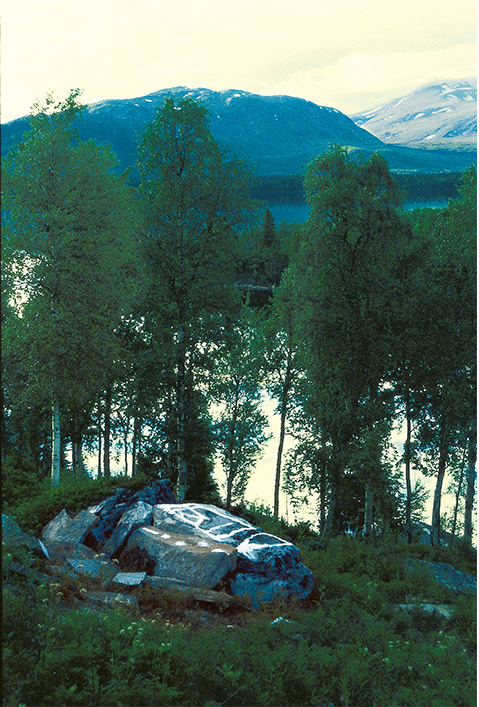

Die dritte Installation, die du „Mitternachtssonne“ nennst, enstand im schwedischen Teil von Lappland. Was hat dich dorthin geführt?

Seit Jahren schon fasziniert mich der Norden, speziell Island, wo ich 1997 einen längeren Arbeitsaufenthalt verbracht habe. Nach Lappland fuhr ich auf Einladung einer schwedischen Stiftung, die vier europäischen Künstlern die Gelegenheit geboten hatte, das Land kennenzulernen und dort zu arbeiten.

Ich nenne die Arbeit „Mitternachtssonne“, weil ich im Juni, zur Zeit der taghellen Nächte dort war. Durch die ständige Helligkeit verlor ich völlig das Zeitgefühl, ich konnte länger arbeiten und schlief weniger.

Für die Installation auf dem Waldboden in der Nähe deines Ateliers hast du ausschließlich Birkenholz verwendet – ein für dich bisher unbekanntes Material. Mit gefundenen Birkenstämmen hast du eine riesenformatige Zeichnung auf dem grünen Waldboden angelegt, die Stämme herumgetragen und sie so angeordnet, daß sie von einem bestimmten Standort aus als Zeichnung gesehen werden konnten. Wie bist Du auf die Idee dieser „Birkenwaldzeichnung“ gekommen?

Schon auf der 90 km langen Fahrt vom Flughafen zum Atelier bin ich durch Birkenwälder gefahren, habe Holzstämme im Wald liegen gesehen und Haufen aus geschnittenem Birkenholz. Auch das Ateliergebäude stand in einem Birkenwald.

Nach einigen Tagen und vielen Spaziergängen durch die Wälder war mir klar, daß ich mit Birkenholz arbeiten mußte. Ich habe mir dann gedacht, meine Zeichenfläche kann überall sein, es muß nicht die begrenzte Papier- oder Leinwandfläche sein. Also bin ich auf die Suche nach einer Waldlichtung gegangen, die vom Weg gut einsehbar ist. Dann habe ich die herumliegenden Birkenholzstämme dorthin getragen und zu meinen „Zeichen“ geformt. Der Weg war der Betrachterstandort. Dorthin bin ich während der Arbeit immer wieder gegangen um die Zeichnung zu betrachten. Die Bäume im Vorder- und Hintergrund habe ich natürlich miteinbezogen.

Hast du die beiden Arbeiten dann wieder „aufgeräumt“ oder blieben sie liegen, Zeit und Natur überlassen?

Der Weg wurde sicher wieder entfernt. Die Birkenzeichnung ist geblieben, und die Vorstellung, daß sie sich durch Vermodern in die Erde hineinzeichnet, gefällt mir.

Die andere in Lappland entstandene Installation wirkt auf den Fotografien besonders suggestiv. Ein weißer Weg windet sich durch lichten Birkenwald auf grünem Grund – fast ein mythisches Ambiente. Als Betrachter fühlt man sich angezogen, auf diese runden Birkenscheite, die – dicht an dicht gelegt – den holprigen Weg bilden, zu treten und auf ihnen um die nächste Biegung ins Ungewisse zu gehen. War die Landschaft in Wirklichkeit auch so märchenhaft romantisch?

Der Waldboden war dicht mit einem Beerenteppich bewachsen, ein unglaubliches Grün. Das hat mich gereizt. Neben dem Ateliergebäude lag ein Haufen mit geschnittenem Birkenholz. Mit einer Schubkarre habe ich die ausgewählten Scheite in den Wald gefahren und den Weg gelegt bis zu einer Stelle, die gegen Mitternacht von der Sonne, die durch die Bäume fiel, angestrahlt wurde. Deshalb habe ich diese Arbeit auch „Weg zur Mitternachtssonne“ genannt. Die Birkenholzrinde hat – besonders bei Regen – in Weiß und Rosa geleuchtet, das war schön.

2003

BEINAHE EINE FATA MORGANA

M. E. Prigges "Licht-Installation" im Schlosspark von Hellbrunn

Anton Gugg

Die Art und Weise, mit der Frauen als Künstlerinnen der Natur begegnen, unterscheidet sich doch wesentlich von gestalterischem Männer-Gehabe. Bei vielen „maskulinen“ Land Art-Projekten hat man das Gefühl, dass die Landschaft als eine Art Gegner empfunden wird, der mit allen Mitteln unterworfen werden muss. Das biblische „Macht euch die Erde untertan“, wirkt bis in Zeiten nach, in denen ohnehin alles erobert und nichts mehr unmöglich ist. Land Art als Veränderung und Domestizierung der wilden Natur war seit den frühen Hochkulturen stets Sache von visionären Architekten und zahllosen Sklaven. Das Fleisch von Mutter Erde musste bewegt, verschoben, zu Terrassen geschichtet werden, um dem Herrschaftsanspruch der Patriarchen zu genügen.

Von all diesem Veränderungs-Pathos, der die Kunst der Landschaftsgestaltung bis zu den planerischen Exaltationen der jüngsten Vergangenheit kennzeichnet, ist in M. E. Prigges überaus sachtem Eingriff in den Park von Schloß Hellbrunn nichts zu spüren. Die Künstlerin respektiert ein Stück historischer Gartenkunst, das gleichsam Natur spielt. In dieses Oszillieren zwischen raffiniertem Kunstwerk und purer Natur setzt M. E. Prigge lediglich einige formale und materielle Akzente, die einem flüchtigen, oberflächlichen Streifblick entgehen könnten. Silbern glänzende Ornamentformen aus poliertem Aluminium erschließen sich nur demjenigen, der die Spur des Himmels im Gras und unter dem Wasserfirnis des Tritonenbeckens aufgenommen hat und den optischen Verlockungen gespiegelter Bläue, Wolken und Baumschatten folgt. Wie ausgeschnittene Himmelsfragmente liegen die flachen Scheiben im Grün und auf dem Kieselgrund des barocken Beckens mit seinen auftauchenden Meerwesen, an dessen Rand schon Trakl träumte.

Wie alle Spiegel sind die Elemente dieses Kunstwerkes Falltüren in ein Irgendwo und Angriffe aus einem Nirgendwo auf die eigene Person. Spiegel öffnen geheimnisvolle Korridore aus der Welt und sind Schusskanäle aus dem Jenseits, aus denen letztlich das eigene Gesicht springt. An die scharfen und verschwommenen Ränder des Seins führt M. E. Prigges Spiel der scheinbar gläsernen, metallenen Ornamente, die so einfühlsam mit dem Ornamentwerk der benachbarten Buxbaumparterre korrespondieren. Man strebt unbelastet in die ebenso künstliche wie schuldlos wachsende Natur und blickt schließlich sich selbst ins Auge. Das ist der Erfahrungsbogen, der im Hellbrunner Sommer 2003 zu beschreiten ist. Die Künstlerin hat der Natur keinerlei Gewalt angetan. Sie hat ihre „Dinge“ nur hineingelegt in einen größeren malerisch-grafischen Zusammenhang. Die untergetauchten Metall-Seerosenblätter des Tritonenbeckens, die an der Oberfläche des Wellengekräusels die geheimnisvollsten Lichtspiele hervorbringen, werden eines Herbsttages spurlos verschwunden sein. Die anmutigen Elemente werden auf dem Grün tiefere Spuren hinterlassen. Das nachwachsende Gras wird lange anders aussehen als die Umgebung. Es sind die zartesten Narben an der Grasnarbe, die man sich vorstellen kann. Die „Fata Morgana“ der Künstlerin hinterlässt langsam verschwindende Zeichen…